柳宗悦蒐集 民藝大鑑をお売り頂きました!

1981年 日本民芸館編 筑摩書房 日本での民藝運動の第一人者である柳宗悦。 朝鮮陶磁器の美しさに魅了された柳は、朝鮮の人々に敬愛の心を寄せる一方、無名の職人が作る民衆の日常品の美しさに注目しました。そして、日本各地の手仕事を調査・蒐集する中で、1925年に民衆的工芸品の美を称揚 ...

民衆宗教史叢書 全32冊うち8冊欠の24冊 を入荷致しました

1988年 雄山閣 日本の民間信仰は自然崇拝や祖先信仰などの日常的な自然現象を対象としてはじまり、東洋的な基礎をもって原始時代から農耕社会を経ていきました。またそののちに神道、氏神信仰、産土、仏教の流入など村落で個々に展開されてゆきました。どれも庶民信仰のために教理体系を形成し ...

吉村昭自選作品集 別巻共 全16冊揃を入荷致しました

1990年 新潮社 吉村昭(1927-2006)は『星への旅』で太宰治賞を受賞し、『戦艦武蔵』で記録・歴史文学の新領域を切り開き、『関東大震災』などでは菊池寛賞を受賞など功績深い小説家です。 創作に熱中し、さらに学費などのことから大学を除籍になった1953年、北原節子(小説家 ...

萩原朔太郎全集 本巻15冊を入荷致しました

1986年 筑摩書房 萩原朔太郎(1886-1942)は日本近代詩の父と称される日本近代詩史の基点となる人物です。『月に吠える』の処女詩集は口語詩、象徴詩の独自の叙情を開拓し、文壇に決定的な位置を示します。『青猫』や『氷島』の業績にならび、『詩の原理』などの詩論は日本詩史にこれ ...

東洋医学善本叢書 第1期 全8冊揃 を入荷致しました

1981年 小曽戸洋監修 篠原孝市ほか編 東洋医学研究会 本書は東洋医学ならびにその臨床の基礎となる中国古典医書の「黄帝内経太素」「黄帝内経明堂」「外台秘要方」「諸病原候論」「脈経」「鍼灸甲乙経」の6種の印影出版になります。古典医書は副本が存在しないことや温存されているものの印 ...

村野藤吾作品集 TOGO MURANO 1928-1963・1975-1988 1冊(1964-1974)欠の2冊 を入荷板致しました。

1983年 新建築社 村野藤吾(1981-1984)は日本建築家協会会長やイギリス王立建築画会名誉会員、アメリカ建築家協会名誉会員など国内だけでなく世界的に評価のある日本の建築家です。 11915年早稲田大学建築学科へ転入し、卒業後渡辺節建築事務所に入所し方法と基礎を学び、19 ...

石原吉郎全集 全3冊揃 を入荷致しました。

1979年 花神社 石原吉郎(1915-1977)はシベリア抑留をめぐる体験を詩やエッセイなどの文学によって主題とした戦後詩のなかの一人です。 1938年、徴兵検査後、まもなくキリスト教の洗礼を受けますが、文学と信仰の生活の日々もすぐに召集令状が届きました。歩兵第34連隊に入 ...

セネカ哲学全集やカント全集など哲学書【大量出張買取】

大学教員をなさっていた方の大量の蔵書をお譲り頂きました。人文科学系の哲学を教えていた方の蔵書だった様で、セネカ哲学全集やライプニッツ著作集、井筒俊彦著作集など哲学者の全集や単行本など日本書だけでなく、カントやヘーゲル、ニーチェなどの哲学者の洋書も多数お譲り頂きました。本の量は約1 ...

教行証文類講義をお売り頂きました!

2000~2006年 信楽峻法藏館 顕浄土真実教行証文類とは、浄土真宗の根本経典のことで、「教行信証」「教行證」「教行証文類」「広文類」などと略されます。 浄土真宗の開祖である親鸞は恩師である法然の教えを「浄土真宗」として体系化し、その真意を明らかにすること、また自らが法然の教え ...

信濃の国をめぐる城郭 シリーズ 全12巻揃 を入荷致しました

2012年 宮坂武男 戎光祥出版 宮坂武男(1932年-)は長野県下諏訪町出身の城郭研究家です。新種大学卒業後し、茅野市立永明小学校長、岡谷市教育委員長を歴任しました。現在は、県文化財保護協会諏訪支部長および信濃史学会会員。教職に就きながら昭和50年代から山城の研究に専念し、3 ...

カント全集 別巻共 全23冊が入荷致しました

イマニュエル・カント著 大橋容一郎ほか訳 岩波書店 2000年 近代哲学の基盤である批判哲学を確立し,ギリシア以来のあらゆる哲学的課題を論じつくしたプロイセン王国の哲学者、カント。『純粋理性批判』、『実践理性批判』、『判断力批判』の三批判書を発表・批判哲学を提唱し、認識論における ...

新井白石全集 全6巻揃 を入荷致しました

1977年 国書刊行会編 国書刊行会 新井白石は江戸時代中期、徳川家宣、家継を支えた旗本・政治学者・朱子学者です。 中江藤樹の『翁問答』に感動するさなか大老の堀田正俊に仕えていましたが不幸が起り、白石は浪人となり独学で儒学を学び始めます。そこで朱子学者木下順庵に入門し、好転し ...

新編 日本幻想文学集成をお売り頂きました!

2016年 安部公房ほか著 安藤礼二ほか編 国書刊行会 幻視の作家たちが備える幻想の特質をあますところなく伝える、ユニークな文学全集です。明治以降現代までの物故作家の中から、幻想文学の小説家として重要な作家を選出し、全33巻構成で集大成した『日本幻想文学集成』。その旧版を4ないし ...

浄土真宗用語大辞典 上・中・下 全3冊揃 を入荷致しました

1992年 稲城選恵 教育新潮社 浄土真宗は鎌倉仏教のひとつで、親鸞が師の法然が唱えた浄土往生を展開させていったところにはじまります。教・行・信・証がその土台にあり、弟子たちにより本格的な教団へ成長してゆきました。本大辞典の著者である稲城選恵(1917-2012)は龍谷大学大学 ...

浄土真宗実演法話大事典 1~5の5冊を入荷致しました

1993年 教育新潮社編集部編 教育新潮社 浄土真宗は鎌倉仏教のひとつで、親鸞が師の法然が唱えた浄土往生を展開させていったところにはじまります。教・行・信・証がその土台にあり、弟子たちにより本格的な教団へ成長してゆきました。 本大事典のはじまりは桐溪順忍和上の「熱心に、伝道、 ...

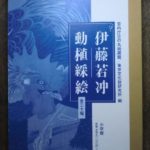

伊藤若冲 動植綵絵 全三十幅 調査研究編共 を入荷致しました

2010年 小学館 伊藤若冲(1716-1800)は青物問屋の長男としてうまれましたがあまり商売などには興味を示さずに絵を描くことその一生とした江戸時代の画家です。 1955年には家督を弟へ譲り隠居してしまいます。それから名作「動植綵絵」を書き上げます。末弟に死去した年に「動 ...

万延元年 遣米使節史料集成 全7冊揃 を入荷いたしました

1961年 日米修好通商百年記念事業運営会編 風間書房 万延元年遣米使節は江戸幕府が日米修好通商条約の批准書を交換するために派遣した1854年の開国後初の公式な使節団です。正使に新見正興が任命され、村垣範正が副使となりました。また目付に小栗忠順が選出され、目付としては異例ですが ...

古今和歌集全評釈 全3冊揃 を入荷致しました

1998年 片桐洋一著 講談社 『古今和歌集』は平安時代前期に醍醐天皇の勅命によって、、『万葉集』に収録されなかった時代の歌から撰者たちにおよぶ歌を編纂し延喜5(905)年に完成した勅撰和歌集です。紀友則、紀貫之、凡河内躬恒、壬生忠岑の4人が撰者となり、全20巻1111首(定家 ...

新訂増補国史大系 徳川実紀 正続 15冊 索引 人名・幕末篇 事項索引上・下 全19冊揃 を入荷致しました

1998年 黒板勝美編 吉川弘文館 『徳川実紀』(正式には『御実紀』)は19世紀前半に徳川江戸幕府により編纂された全517巻の公式史書です。『日本三代実録』や中国唐代の『順宗実録』を模範としながら、大学頭の林述斎と儒学者の成島司直とが中心となり編集を行い約35年かけ、天保14( ...

平川彰著作集や中村元選集など仏教書を中心に3000冊以上と大量の本

平川彰著作集や決定版中村元選集、南傳大蔵経、大正新修大蔵経、国訳一切経、仏像集成など仏教書を出張・購入させて頂きました。お伺い先は、埼玉県川越市小仙波町の個人宅。仏教書やキリスト教、仏教美術などの宗教に関する本以外にも音楽の本などの本もあり、文庫や新書本も合わせると3000冊以上 ...

仏教文学講座 全9冊揃 を入荷致しました

1996年 伊藤博之ほか編 勉誠社 本講座は仏教の原典にはじまり、法語・和歌・俳句・物語・日記・随筆・芸能など日本文化へ浸透している仏教の影響を明らかにして、そうした仏教諸文化を体系化することを目指しております。日常の苦悩のなかを歩んで、仏陀という目覚めた人物の境地にまで到達し ...

日本の絵巻 正編20冊 続編27冊 全47冊揃 を入荷致しました

1987年 小松茂美編 中央公論社 絵巻物は絵画の一種類で紙や麻を横に長くつないでその上に風景や物語を書いてゆくもので、詞書が入るものもあれば、絵画の見のみのものもあります。日本美術ではやまと絵様式をとった作品を絵巻物とするのが普通です。最古の絵巻物は奈良時代に作成された『絵因 ...

田中卓著作集 全11巻 12冊揃い を入荷致しました

1998年 国書刊行会 田中卓(1923ー2018)は古代史を専門とした歴史学者です。東京大学へ入学後、平泉澄の主宰する青々塾へ入り、国体護持の皇国史観を基調とした「平泉史学」の正統な後継者となりました。また皇學館大学名誉教授や学長を歴任しました。 当時、歴史学の全盛はマルク ...

復刻版 キネマ・レコードをお売り頂きました!

平成11年 牧野守監修 岩本憲児ほか解説 国書刊行会 大正2年(1913)に創刊された、日本最初の本格的映画評論誌全51号を完全復刻したもの。 現代にも通底する問題を扱った優れた論考や、当時のスター作品のスティールを多数収録、日本で公開された作品の解説や欧米映画や同映画界の紹介記 ...

近世書林板元総覧 日本書誌学大系14 を入荷致しました

1981年 井上隆明 青裳堂書店 日本では文禄の役(1592)で朝鮮から銅活字印刷機がもたらされ、古活字版時代を迎えました。近世に入ると栄え、伏見学校圓光寺版や駿河版、嵯峨本など50部ほどを生産するようになりました。庶民の需要も高まってきたことから木版を用いた整版印刷時代に入り ...