武道傳書集成が入荷いたしました

武道傳書集成 1990年 筑波大学武道文化研究会 当集成は筑波大学名誉教授渡辺一郎先生のご退官を期して発刊された。 第1集 「田宮流兵法居合」田宮流関係資料、本朝武藝小傳(抄)、撃剣叢談(抄)など 第2・3集 「剣術諸流心法論集 上下巻」夕雲流、弘流、雲弘流など 第4~6集 「 ...

新訂増補 言継卿記 1~6 の6冊 を入荷致しました

1998年 高橋隆三ほか校訂 続群書類従完成会 戦国時代の公家、山科言継の日記である『言継卿記』は欠損もありますが、1527(大永7)年から1576(天正4)年の50年間にわたて書かれた戦国期の政治の情勢や有職故実や芸能を今日へ伝えている貴重な資料です。つくりは一年分を一つにま ...

カスティリオーネ宮廷人 東海大学古典叢書 を入荷いたしました

1987年 清水純一ほか訳註 東海大学出版会 バルダッサーレ・カスティリオーネ(1478-1529年)はイタリア・ルネサンス期に活躍した作家および外交官です。ミラノに出て学問を積んだのち、ミラノ公ロドヴィーコ・イル・モーロへ仕え、1504年にはウルビーノの宮廷へ入りました。そこ ...

満州評論や北京満鉄月報など満州や支那など外地に関する本を大量買取

満州や支那など旧植民地関係の書籍の整理を何回かお手伝いをさせて頂いているお客様より、今回も支那や満州に関する古書を出張・購入させて頂きました。満州評論や北京満鉄月報、満州五箇年計画立案書類など龍渓書舎の復刻本が多かったですが、東亜同文書院卒業記念帖や東亜同文書院卒業記念旅行記など ...

決定版 三島由紀夫全集の入荷情報

2000年 三島由紀夫 新潮社 本名、平岡公威。大正14年(1925年)、東京都四谷区永住町(現新宿区四谷)に生まれる。16歳の時、同人月刊誌『文藝文化』にて三島由紀夫をペンネームとして使用し始める。 昭和6年(1931年)、学習院初等科へ入学し、初等科機関紙『小ざくら』に詩・短 ...

林羅山詩集・文集 各上下2冊 の全4冊揃 を入荷致しました

1988年 京都史蹟会編 ぺりかん社 林羅山(1583‐1637)は儒学を経て朱子学を提唱した藤原惺窩に学び、徳川家康をふくめ後4代の将軍家綱へ従講としてつかえ武家諸法度など封建教学・制度の制定、朝鮮使節にたいする国書の起草といった江戸幕府の外交へも尽力した江戸時代前期の儒者およ ...

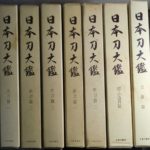

日本刀大鑑 全7冊揃 を入荷致しました

1968年 間順治 佐藤貫一 大塚巧藝社 本間順治(1904‐1991)は号を薫山とし日本の著名な日本刀研究家の一人であり、国立博物館(現・東京国立博物館)の調査課長を経て、本間美術館初代館長、日本美術刀剣保存協会会長などを歴任した人物です。 一方の佐藤貫一(1907‐198 ...

時刻表 復刻版 戦前・戦中編 終戦直後編 戦後篇1~4 昭和後期編 の7函 を入荷致しました

1999年 JTB 本書は「戦前・戦中編」の大正14年4月のJTB時刻表創刊号にはじまり、「終戦直後編」では時刻表出版の暗黒時代の証言を、「戦後篇1~4」では敗戦から復興、そして昭和30年代・高度経済成長期という鉄道黄金時代をよみがえらせ、「昭和後期編」には昭和50~55年の人気 ...

鑑刀日々抄 全4冊揃 を入荷致しました

1974 本間順治 本間先生古稀祝賀委員会 日本刀鑑定の第一人者として活躍された本間薫山氏の著書。 古刀研究の権威であり、本間美術館初代館長、日本美術刀剣保存協会会長などを務めたことで知られています。 多数の押形が全て解説付きで掲載され、どのように評価し、鑑定されたのか。その謎に ...

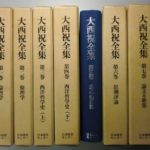

大西祝全集 全7冊を入荷致しました

1982年 日本図書センター 大西祝は江戸時代後期元治元年(1864)から明治33年(1900)に活躍した哲学者であり、「日本哲学の父」「日本のカント」などと評される人物です。 帝国大学文科大学哲学科を首席で卒業後の東京専門学校では坪内逍遥とともに早稲田文科の基礎をつくり文化 ...

日本国語大辞典第二版の入荷情報

2000年 日本国語大辞典第二版編集委員会ほか編、小学館、 『日本国語大辞典 第二版』は、国語学・国文学の専門家にとどまらず、歴史・仏教・漢籍・民俗などの各界の権威、経済・法律など社会科学、および動物・植物など自然科学の研究者など、三千人以上に及ぶ有識者たちの協力によって完成した ...

弓道講座 全11冊揃 を入荷いたしました

発行年不明 小笠原清道ほか編 雄山閣 弓道は武術のひとつであり、戦国時代に鉄砲の伝来に応じて実践的な使用が減ってしまったものの武士の修養のために盛んに営まれました。流派は小笠原流と日置流が中心となっており、また古くから残っている競射には流鏑馬や草鹿などがあります。明治以降には剣 ...

近代語研究をお譲り頂きました

昭和40年~平成30年 近代語学会編 武蔵野書院 近代語学会が近代語の研究を目的として誕生したのは、昭和33年のことである。それから昭和40年までに約40回の研究発表の会合を開いて研究の知見の進展と深化に努めてきた。本書はその研究を改めて論文の形に取りまとめ、その他の新研究をも含 ...

馬琴中編読本集成 全16冊うち16巻欠の15冊で を入荷致しました

1995年 鈴木重三・徳田武編 汲古書院 曲亭馬琴(1767~1848)は江戸時代後期の人物で、中国の白話小説の影響をもとに流行した奇伝風小説である読本の作家として活躍しました。原稿料のみで生計を立てることの出来た日本で初めての著述家として有名で、『椿説弓張月』『南総里見八犬伝 ...

無形文化財 香取神道流 第1・2巻の2冊 を入荷致しました

1977年 大竹利典 港リサーチ 天真正伝香取神道流は室町時代中期に飯篠家直によって創始された武術流儀で、新陰流のもととなる兵法三大源流の一つです。流儀の内容は剣術・居合・柔術・棒術・槍術・薙刀術・手裏剣術などに加え、築城・風水・忍術なども伝承されているひじょうに幅広い総合武術 ...

大蔵虎明本 狂言集総索引 全8冊揃 を入荷致しました

1998年 北原保雄ほか編 武蔵野書院 「大蔵虎明本 狂言集総索引」とは、寛永19(1642)年に大蔵弥右衛門虎明によって書写された大蔵流の狂言集で、室町時代から江戸時代初期にかけての狂言を位置づけるための貴重な資料のひとつです。大蔵流とは比叡山の玄恵法印を祖とし、金春禅竹の末 ...

「国宝倶楽部コレクション 親鸞聖人のお手紙 御真筆御消息のすべて」を入荷致しました

2006年 津本陽ほか 同朋舎メディアプラン 親鸞(承安3年~弘長2年)は鎌倉新仏教の潮流の一つで鎌倉時代前期から活躍した浄土真宗の開祖とされる宗教・思想家です。法然を師として、師が説いた浄土往生の真実を継承して、それを発展させるのみで、自分で開宗する意識はありませんでした。ま ...

杏雨書屋所蔵 医家肖像集 二篇共 2冊 入荷致しました

2008年 杏雨書屋編 武田科学振興財団 武田科学振興財団杏雨書屋とは大阪市淀川国ある中国伝統医学の薬物にかんする医書を中心に保存する図書史料館です。「杏雨」とは「杏林」(=医学)を潤す雨のことで、5代目武田長兵衛が日本と中国の本草医書を蒐集し、6代目がその蔵書を財団へ寄贈した ...

江戸東京の怪談文化の成立と変遷 19世紀を中心に を入荷いたしました

1997年 横山泰子 風間書房 怪談とは超自然的、非現実的なもので人びとへ恐怖をおぼえさせる物語をさし、広く世界各地にあり、ほかの説話や伝説、民話などと結びつきながら演劇や藝能、文学などおおくの分野へ伝播しております。日本では小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)のものや円朝などはあ ...

飛鴻堂印譜など印譜集や書道書や掛け軸をお譲り頂きました

書道書を中心に中国篆刻叢書や飛鴻堂印譜など印譜、篆刻関係の本も多数お譲り頂きありがとうございました。また書道関係の古書以外にも書画や掛け軸、墨などの書道具も多数お譲り頂きありがとうございました。今回お譲り頂きました書籍に飛鴻堂印譜が御座いました。飛鴻堂印譜は中国清朝中期の古印や名 ...

殷周時代青銅器の研究 本文・図版 全2冊揃 殷周青銅器綜覧一 を入荷致しました

1984年 林巳奈夫 吉川弘文館 青銅を用いた利器や用具はメソポタミアの初期王朝時やインドのインダス文明、中国では殷代にはじまっており、武具や農具、祭具が盛んにつくられました。また鉄器の発達までの間の長い期間に多種多様な器物も製作されています。特に中国の殷と周時代の青銅器は技術 ...

日本昔話通覧 研究篇 1 日本昔話とモンゴロイドー昔話の比較記述 を入荷致しました

1993年 稲田浩二編 同朋舎 昔話は民俗説話のひとつで、特徴は伝説などを伴うこともありますが、場所や時間に制限がなく想像的なばあいが多くあります。また動物昔話、本格昔話、笑話などへ分類され、さまざまな種類があります。昔話が派生して物語など文学へ影響することも非常に興味深いこと ...

現代語訳 碧巌録 全3冊揃を入荷致しました

2001年 末木文美士編 『碧巌録』研究会訳 岩波書店 禅宗、臨済宗の祖師たちの言行録(公案)を編纂した『仏果圜悟 禅師碧巌録』全10巻は中国宋の1125年に完成しました。雪竇重顕 が『伝燈録』 公案1700則のなかから100則を選びだして、それぞれに詩句の形式をとった偈頌を加 ...

平安時代史事典が入荷致しました!

1994年 角川書店 平安時代400年の歴史が、約21,000項目と豊富な資料によって解明されています。政治・経済・宗教・文芸・美術工芸・風俗・地名・動植物・自然現象・人名などあらゆる分野が網羅されており、当時の実相がよみがえるような事典です。 監修は、古代学歴史学者・文学博士で ...

仲野良俊著作集が入荷致しました!

1990年 法蔵館 浄土真宗の僧であり、仏教学者でもあった仲野 良俊(なかの りょうしゅん)の著作集です。 良俊は1916年、京都市生まれ。 大谷大学文学部卒業後、同大学講師を勤め、1942年にはビルマで日本語学校の教師となります。 真宗大谷派教化研究所所員、教学研究所副所長就任 ...