新着情報・お知らせ

狩野一信 五百羅漢図の入荷情報

2011年 小学館 江戸本所林町(現在の東京都墨田区立川)に骨董商の次男として生まれた。幼少から絵を好んだらしい一信は、父の勧めで堤派の絵師に就いたといわれ、一信の就学時期と同時代に活躍した堤等琳 (3代目)を師匠としたと想定している。人物の筆勢の強い輪郭線やアクの強い表情に両者 ...

プルースト全集 全19冊揃が入荷致しました!

1984年 筑摩書房 世界的文豪として名高い、プルースト。本名はずっと長く、ヴァランタン=ルイ=ジョルジュ=ウジェーヌ=マルセル・プルーストといいます。 幼少期から病弱だったことや両親が裕福だったことなどの理由で、ほとんど職には就かず、華やかな社交界に出入りしながら創作活動を続け ...

摂大乗論 上下巻 インド古典叢書の入荷です

1993年 長尾雅人 講談社 『摂大乗論』は瑜伽行唯識学派に属する論書で、その名”大乗を該摂するの論”が示すように、一つの体系的な大乗概論である。しかし、小乗から区別さてれ大乗だけが説かれているというのではく、そこには原始仏教以来の教理や思想も多く引用されて、アビダルマ(阿毘達 ...

折口信夫全集 既刊全40冊揃 再入荷いたしました!

1995年 折口信夫全集刊行会 中央公論社 折口信夫は1887(明治20)年、現大阪市浪速区に生まれます。少年期に自殺未遂を三度起こしていますが、大和へ旅行した際に室生寺奥の院で自殺を図った若き契沖に強く惹かれます。また同時期に仏教改革運動家の浄土真宗僧侶藤無染に出会い同居しま ...

~中近世陶磁器の考古学を入荷いたしました~

平成27年 佐々木達夫 編 雄山閣 陶磁器の歴史は古く、その起源はいまだに明らかにされていませんが、新石器時代のころ、東方のいくつかの土地でその生産が始まったとされています。そののちにエジプト人やペルシア人などを中心に、西方ではギリシア人が、そしてもっとも重要な陶工として中国人が ...

~真言宗選書を入荷いたしました~

昭和61年 同刊行会編 同朋社 真言宗は弘法大師空海によって平安時代9世紀のあたまに開かれた大乗佛教の宗派のひとつです。 空海が唐よりもどり、高野山金剛峰寺を修禅道場とさだめ、嵯峨天皇より勅賜された教王護国寺を真言宗の根本道場として宗派を確立しました。その基盤には長安の青龍寺で恵 ...

『平成版 秘密儀軌大系3 四度加行』を入荷いたしました。

平成12年 栗山秀純他監修 佐藤正伸編著 四季社刊 四度加行は伝法灌頂という大日如来の秘法をあずかり阿闍梨の位をえる真言密教の儀式を受ける前に修行の功をふやすためにおこなう4つの修行です。 十八道法・金剛界法・胎蔵法・護摩法があたりますが、「四度立て」や「十八道立て」とも呼ばれて ...

網野善彦著作集 全19冊揃が入荷いたしました!

2008年 岩波書店 網野善彦(1928-2004)は日本中世史研究で著名な歴史学者です。その史観は「網野史学」と呼ばれる独特なもので、『無縁・公界・楽』や『日本中世の非農業民と天皇』など天皇の支配力とその力の及ばないような場所へ目を向け、海民や職能民など貴族や武士そして農民とい ...

蘇東坡詩集を入荷いたしました。

1983~1990年 小川環樹 山本和義 筑摩書房 蘇軾(1036~1101)は中国北宋時代眉山(四川省)の政治家・文学者です。字は子瞻、号は東坡居士。父の蘇洵、弟の蘇轍と三人で三蘇と呼ばれています。また唐の韓愈・柳宗元、宋の欧陽脩・蘇洵・蘇軾・蘇轍・曽鞏・王安石の唐宋代の著名な ...

木山捷平全集を入荷いたしました!

1977年 講談社 木山捷平(1904~1968)は岡山県出身の小説家です。詩人として『野』と『メクラとチンバ』のふたつの詩集から出発した木山は、1933年に太宰治らと同人誌『海豹』を創刊し小説家としての歩みをはじめます。このころに井伏鱒二と知り合い太宰と同じく交友を深めます。 ...

~石原吉郎全集を入荷いたしました~

昭和54年 花神社 石原吉郎(1915~1977)は日本の詩人です。 敗戦に伴いシベリアへ抑留され、重労働25年の判決を受けました。53年の特赦により帰還する時期と並行して詩作がはじまり、鮎川信夫らに認められ『荒地』の最後期の同人となり、64年には詩集『サンチョ・パンサの帰郷』で ...

南都仏教史の研究を入荷いたしました。

1980年 堀池春峰 法蔵館 堀池春峰(1918~2001)は東大寺の僧侶であり、仏教学者である人物です。堀池とは「小綱」とよばれる東大寺修二会三役の会計職を代々になってきた家柄で、その長男として生まれました。京都大学へ入学後、文化財保護委員会の調査へくわわり奈良や京都の仏典文 ...

岡本かの子全集(日本図書センター版)を入荷いたしました。

2001年 日本図書センター 岡本かの子(1889-1939)は読売新聞などへ短歌や詩を投稿し、新詩社へ加わり与謝野鉄幹・晶子に師事しました。谷崎潤一郎などの影響もうけ、若い時からその才能を開きます。 東京美術学校の画学生岡本一平を知り、1910年に結婚、翌年にはあの岡本太郎を出 ...

大手拓次全集を入荷いたしました!!

昭和45年 白凰社 大手拓次(1887~1934)は大正から昭和前期にかけて活躍した詩人です。 早稲田大学を卒業後、ライオン歯磨広告部へ勤めながら詩業をこなしました。北原白秋に求められ「朱欒」や「ARS」などに詩を発表し、萩原朔太郎・室生犀星と並び「白秋旗下の三羽烏」と称されまし ...

三島由紀夫全集が入荷いたしました

2000年 新潮社 本名、平岡公威。大正14年(1925年)、東京都四谷区永住町(現新宿区四谷)に生まれる。16歳の時、同人月刊誌『文藝文化』にて三島由紀夫をペンネームとして使用し始める。 昭和6年(1931年)、学習院初等科へ入学し、初等科機関紙『小ざくら』に詩・短歌・俳句を発 ...

むかしもめん 縞帳 を入荷いたしました。

1974年 懐古裂研究会ほか編 京都書院 江戸時代の終わりから明治時代のころ、いまのような経済がなりったっていないときに各地の農村の女性たちが縞や格子を織りました。縞帳はそうしてできあがった布を切り取って紙に張り付けて束ねることで、柄を記憶したところから始まりました。そののち、商 ...

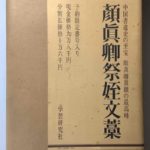

顔真卿祭姪文藁 を入荷いたしました。

1984年 神田喜一郎監修 学習研究社 顔真卿は中国唐代の書家であり、政治家であった人物です。学者や書家おおく世に出してきた家柄でもあり、ちいさいことから書を学び非常に才能を持っていました。官界では身の置き所を定めずに転々としていたが、謀反をなだめに出かけたところ捕らえられてしま ...

愛蔵版 高麗茶碗全5冊揃を高価買取致します

高麗茶碗 平成3年 林屋晴三編 中央公論社を高価買い取り致します 高麗茶碗は16世紀半ばから日本の茶道でもちいられた分類の一つです。朝鮮で焼かれた日常の雑記を日本の茶人たちが激励して茶器として使用したものです。高麗茶碗と名称されるものは高麗時代ではなく、朝鮮王朝時代のものがそれと ...

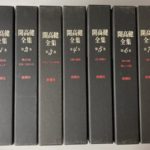

開高健全集が入荷いたしました

1994年 新潮社 大阪市天王寺区で父・正義、母・文子との間に長男として生まれる。 大学在学中、谷沢永一主宰の同人誌『えんぴつ』に参加した。1952年1月、同人仲間だった詩人牧羊子(壽屋勤務)と結婚し、同年7月13日に、長女開高道子が誕生。1953年2月、大学在学中に洋書輸入商の ...

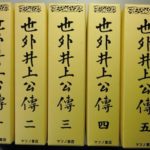

世外井上公傳 全5冊揃 復刻版 を入荷致しました。

2013年 井上馨候伝記編纂委員会 マツノ書店 井上馨(1836-1915)は明治大正期を代表する政治家のひとりです。号は世外。 長州藩に生まれ、参勤交代で江戸に入り、そこで蘭学などを学びました。高杉晋作や伊藤博文らと活動した攘夷急進派としても知られます。明治新政府では大蔵省へ入 ...

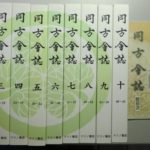

同方会報告 全11冊を入荷致しました。

平成23年 マツノ書店 同方会とは近代化のながれや戊辰戦争などで都市と地方に分散してしまったなかで、新政府に即戦力となるような静岡藩士第一世代や勉学を積み力を得てきた第二世代の東京在住の旧幕臣たちによってつくられた親睦団体です。榎本武揚が会長を務めるなどしました。 『江戸』や ...

マルクス 資本論草稿集 を入荷いたしました。

1981年 大月書店 カール・マルクス最大の著書『資本論』の草稿集です。『マルクス=エンゲルス全集(MEGA)』が底本にされています。このような草稿の研究というのは作者の意図に迫る大切な試みであると言えます。つまり『資本論』の第二巻と第三巻はエンゲルスに託された仕事となっており ...

堀田善衛全集を入荷いたしました。

1993年 筑摩書房 堀田善衛(1918-1998)は日本の小説家および評論家です。敗戦の三年前に慶應義塾大学仏文科を卒業し、太平洋戦争の末期に中国へ派遣されるという体験をします。このことをきっかけに『波の下』や『祖国喪失』へ体験を集中させます。『広場の孤独』は芥川賞を受賞し、戦 ...

ヘルマン・ヘッセ全集を入荷致しました。

2005年 日本ヘルマン・ヘッセ友の会・研究会 編 臨川書店 ヘルマン・ヘッセ(1877-1962)はスイスの詩人、小説家です。南ドイツ。シュヴァーベンに生まれ、1899年処女詩集を出版し、1904年に小説家として世に出ます。12年にスイスへ隠棲する。23年に国籍を取得。 第一次 ...

モーツァルト書簡全集を入荷しました

1987年 海老沢敏ほか編訳 白水社 ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756~1791)はオーストリアの世界的に有名な音楽家です。ハイドンyはベートーヴェンとならび古典派音楽・ウィーン古典派の代表的人物でもあります。 作品数は断片をふくめると900曲以上に及び、作品の ...